爆炸性气体环境有哪些基本知识

一、引言

随之原油、化工厂、媒矿等工业生产的发展趋势,避免可燃性安全事故的产生,愈来愈造成大家的高度重视,可是在加工过程中又在所难免造成可燃性化学物质的泄露,产生可燃性汽体风险场地。

据资料显示,煤矿井下约有2/3的场所,石油开采和精炼厂约有60~80 %的场所是爆炸性的危险场所,所以这些场所使用的电气设备都必须采取防爆措施。

二、爆炸的基本观念

要知道发生爆炸还要了解点燃问题。点燃问题的出現一起具有下列3个标准:既要有可燃物质、燃烧化学物质和引燃源,三责险必不可少。

燃烧是一种化学反应。这是可燃物质在引燃源动能的功效下,在气体或co2中,开展放热反应,造成溫度的上升,释放出来辐射热及光辐射的问题。燃烧速度急剧加快,温度急剧上升,燃烧生成物和周围的空气激烈膨胀,形成巨大的爆发力和冲击波,发出强光和声音是爆炸。

发生爆炸分凝聚力相发生爆炸和分散相发生爆炸两大类。凝聚力相发生爆炸指火药类的发生爆炸,分散相发生爆炸指可燃性汽体自然环境中产生的发生爆炸。

三、爆炸性气体(蒸汽)混合物的几个主要参数

1.闪点

开口闪点就是指在规范标准下,使液體变为蒸汽的总数可以产生易燃性汽体/气体化合物的最少液體溫度。

液體的开口闪点越低,点燃的风险水平越大。如环氧丙烷的开口闪点为-37.2℃,不但在冬季室外场地挥发蒸汽,并且在常温下时候迅速挥发蒸汽。

液體周边工作温度是危害液體挥发的关键根据。在我国要求了最大工作温度为46℃做为交界线,开口闪点高过46℃的称易燃性液體;开口闪点小于46℃的称燃烧性液體。

易燃性液體在常温下存储沒有发生爆炸危险因素。但当易燃性液體呈雾气颗粒物情况及工作温度高过液體开口闪点时一样有发生爆炸危险因素。

2.爆炸极限与范围

爆炸极限就是指易燃性汽体(蒸汽)与气体产生的化合物,能造成发生爆炸的最少浓度值(发生爆炸低限)或最大浓度值(发生爆炸限制),介与发生爆炸低限和限制正中间的浓度值范畴称发生爆炸范畴。

发生爆炸范畴越大,则产生可燃性化合物的机遇越大;发生爆炸低限越低,则产生发生爆炸的标准越易。

3.相对密度

相对密度就是指企业容积的化学物质品质。相对密度就是指易燃性汽体(蒸汽)与空气的密度的比率(气体为1)。

相对密度是科学研究可燃性化合物外扩散范畴的重要环节。比气体轻的易燃性汽体(蒸汽)会外扩散至周边室内空间的上端地区,比气体重的易燃性汽体(蒸汽)滞留在周边的室内空间下边地区。

四、可燃性汽体(蒸汽)化合物的归类、排序

1.可燃性汽体(蒸汽)化合物归类:

我国:Ⅰ类(媒矿矿井甲烷气)、Ⅱ类(加工厂内的可燃性汽体化合物)、Ⅲ类(可燃性烟尘和化学纤维)

北美: ClassⅠ(爆炸性气体);ClassⅡ(爆炸性粉尘);ClassⅢ(纤维)

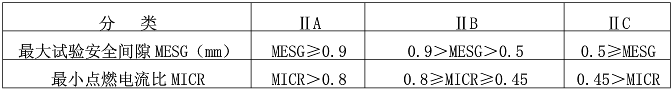

为合适防爆型及安全文化型电器设备设计方案电机选型规定又将汽体分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类3种。

2.爆炸性气体(蒸气)混合物分级的比较

可燃性汽体(蒸汽)化合物等级分类在我国和IEC相同,与北美洲不一样,见下表:

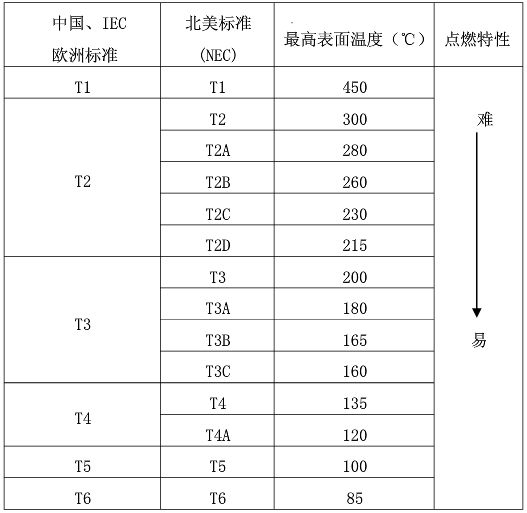

3. 可燃性汽体(蒸汽)排序在我国和IEC相同,北美洲与IEC相一致,仅仅更细罢了,相匹配关联见下表:

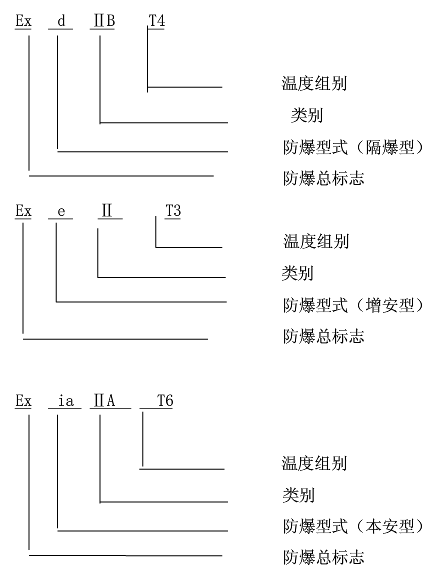

4、防爆标志举例:

五、爆炸性气体(蒸气)环境的划分

1.爆炸性气体(蒸气)环境的分区

世界各国危险场所的地域划分不同,大致可分为两大派阀:我国和大多数欧洲国家采用国际电气技术委员会( IEC )的划分方法,以美国和加拿大为主要代表的其他国家采用北美的划分方法。

1)我国对爆炸性危险场所划分的依据:

GB3836.14-3000《可燃性汽体自然环境用电器设备第13一部分风险场地归类》

GB50058-1992 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

依据可燃性汽体(蒸汽)自然环境出現的頻率和延迟时间把风险场地分成下列地区。

0区:爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所。

1区:正常运转时有可能产生爆炸性气体环境的场所。

2区:在一切正常运作时,并不是出現可燃性汽体自然环境,假如出現都是有时候产生而且仅是短期内存有的场地。

另外,按英国专家R.H卡恩迪根据持续时间的概念论述:

0区:每年至少出现1000h;

1区:每年在10—1000h;

2区:每年在10h以下。

2)北美国家将爆炸性危险场所划分两个区域:

(1) Division 1(1区):在一切正常工作中标准下,将会存有可燃性或易燃性化合物的场地(包含汽体、烟尘和化学纤维场地)。

(2) Division 2(2区):只是在常见故障标准下或别的异常现象下,有时候地或短期内地存有可燃性或易燃性化合物的场地(包含汽体、烟尘和化学纤维场地)。

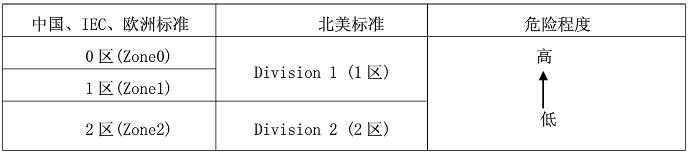

从定义来看,两个区域( Zone和Division )的分割方法有很大的不同,它们的近似对应关系如下表所示

2.释放源

释放源是指可能把可燃气体、薄雾或液体释放到大气中以至形成爆炸性混合物的某个部位或某个点。

每一台加工设备:如罐、泵、管道、容器等都应视作潜在的可燃性物质的释放源。如果这类设备不再盛装可燃性物质,很明显它的周围就不会形成爆炸区域。如果这类设备盛装可燃性物质,但不向大气层释放,同样是潜在的释放源,如果设备向大气中释放可燃物质,首先要确定大概的释放频率和持续时间,来确定释放源的级别。

1)连续级释放源

连续释放或预计长期释放的释放源。如:处理容器的内部,与大气相通的储罐,在储油(液)槽中油(液)上方的蒸气空间和低于水平面的空间等。

2)第一级释放源

正常运行时,预计可能周期性或偶尔释放的释放源。如:设备正常运行时,会释放易燃物质的泵、压缩机和阀门的密封件处;正常操作时会向大气释放物质的取样点3)第二级释放源

在正常运行时,预计不可能释放,如果释放也仅是偶尔和短时释放的释放源。如:法兰、管接头、连接件;在正常运行时不可能出现释放的泵、压缩机和阀门的密封件处、安全阀、排气孔。

4)多级释放源

由上述两种或多种级别组成的释放源。按连续级或第一级释放源来划分。

3.通风

由于风力、温度梯度或人工通风(如风扇或排气扇)作用可造成的空气流通和新鲜空气与原来空气置换。通风可以促进消散,加强通风效果,可以降低危险区域的等级和缩小危险区域的范围。

通风有自然通风、一般机械通风、局部机械通风、无通风区分。

自然通风和一般机械通风:连续级释放源可导致0区,第一级释放源可导致1区,第二级释放源可导致2区。设备工艺装置应尽量在露天、敞开式布局达到良好的通风效果;局部机械通风比上述通风更有效。

无通风:连续级释放源、第一级释放源可导致0区,第二级释放源可导致1区。

4.爆炸性气体(蒸气)环境的范围

影响区域范围的因素有:可燃性气体释放量、释放速度、释放浓度、通风、障碍物、易燃液体的沸点、爆炸下限、闪点、相对密度、液体浓度等。一般应通过计算来确定。

- 上一篇

- 石化企业如何选购防爆配电箱

- 下一篇

- 本安型防爆配电箱原理技术特殊要求

产品质保3年

产品质保3年

售后24小时到达现场

售后24小时到达现场

咨询热线 HOTLINE

咨询热线 HOTLINE